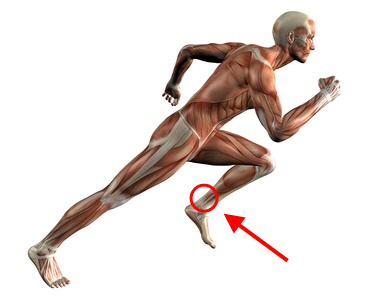

Muskelfaserriss

Ein Muskelfaserriss ist eine meist sichtbare

Unterbrechung der Muskelstruktur (teilweise als Delle sichtbar und tastbar).

Die häufigste Ursache sind Maximalbelastungen in nicht ausreichend erwärmter

Muskulatur, sowie unverhältnismässig starke Überdehnung.

Im Sport treten recht häufig Verletzungen im Bereich der Muskulatur auf. Die

häufigsten Verletzungsformen im Bereich der Muskulatur sind die

Muskelzerrungen die Muskelfaserrisse und der Muskelriss in individuell

unterschiedlichem Ausmass. Alle drei genannten Verletzungsformen sind auf eine

muskuläre Störung zurückzuführen, bei gleichzeitigem Auftreten einer muskulären

Dekompensation, beispielsweise in Form von Muskelermüdungen.

Man

spricht von einer Muskelzerrung, wenn der Muskel über sein natürliches Mass

hinweg gedehnt wird. Die anatomische Struktur des Muskels verändert sich bei

einer Zerrung nicht. Erst wenn über diese Muskelzerrung hinweg die Kraft, bzw.

die Belastung des Muskels weiterhin überschritten wird, treten Verletzungen wie

Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse oder gar Muskelrisse ein.

Man

spricht von einer Muskelzerrung, wenn der Muskel über sein natürliches Mass

hinweg gedehnt wird. Die anatomische Struktur des Muskels verändert sich bei

einer Zerrung nicht. Erst wenn über diese Muskelzerrung hinweg die Kraft, bzw.

die Belastung des Muskels weiterhin überschritten wird, treten Verletzungen wie

Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse oder gar Muskelrisse ein.

Im Falle eines Muskelfaserriss reissen die sehr kleinen Fasern der Muskulatur

ein, während bei einem Muskelriss der Muskel als solches vollständig durchtrennt

wird. Da der Muskel als solches recht widerstandsfähig ist, treten Muskelrisse

nur dann auf, wenn der Muskel unter maximaler Beanspruchung steht und in der

Regel bereits vorgeschädigt war.

Alle oben beschriebenen Verletzungen müssen auf Fehlfunktionen in der Muskulatur, wie beispielsweise Muskelermüdung, Ungleichgewicht des Stoffwechsels oder Überbelastung in Folge einer fehlerhaften Kommunikation zwischen Nervenbahnen und Muskulatur zurückgeführt werden. Muskelzerrung, Muskelfaserriss und Muskelriss stellen dabei ein und dieselbe Muskelverletzung dar, die sich lediglich in der Schwere der Verletzung unterscheidet.

Ursachen des Muskelfaserriss

Menschen, die zu einer Muskelverhärtung neigen, sind tendenziell häufiger von Verletzungen im Bereich des Muskels betroffen.

Zu den häufigsten Ursachen für Verletzungen im Bereich der Muskulatur zählen plötzlich auftretende Maximalbelastungen, wie beispielsweise

Beschleunigungen (Endspurt, schnelles Ansprinten, ...) oder Kombinationen aus beschleunigen und abbremsen, wie sie beispielsweise im Tennis oder Fussball auftreten. Zerrungen und Muskelfaserrisse resultieren dann stets aus der kurzzeitigen Extrembelastung im Bereich der Muskelschnellkraft, sodass der Muskel die plötzlichen mechanischen Zugkräfte nicht mehr auf-, bzw. abfangen kann.

Auch kalte und feuchte Witterung oder ein unzureichendes Aufwärmen vor sportlichen Betätigungen zählen zu den Ursachen.

Diagnose

Wie bereits oben erwähnt, unterscheiden sich die

Muskelverletzung in ihrer Schwere und in der Art des Schmerzes. Aus diesem Grund

ist die Schmerzbeschreibung durch den Patienten zur Diagnoseerhebung in

besonderer Weise Aufschluss gebend.

Generell treten bei Muskelverletzungen wie Muskelfaserriss Druck- Dehn- und

Anspannungsschmerzen auf. Der Patient begibt sich in eine Schonhaltung, die sich

beispielsweise bei Muskelverletzungen am Bein durch Humpeln oder ähnliches

äussern kann.

Bei Zerrungen ist über die Patientenbeschreibung in Form von rasch zunehmenden

krampfartigen Schmerzen hinaus eine spindelförmig, abgrenzbare Zone ertastbar.

Der

akut auftretende, stechende Schmerz beim Muskelfaserriss oder Muskelriss

zeichnet sich gegebenenfalls durch ein äusserlich sichtbares Hämatom

(Bluterguss) aus.

Der

akut auftretende, stechende Schmerz beim Muskelfaserriss oder Muskelriss

zeichnet sich gegebenenfalls durch ein äusserlich sichtbares Hämatom

(Bluterguss) aus.

Bei einem Muskelriss kann eine Delle durch die

Auswölbung von Muskelteilen sichtbar werden, die später durch Schwellungen nicht

mehr sichtbar wird. Für einen Muskelriss spricht auch ein partieller, bzw. ein

kompletter Funktionsverlust des Muskels und wieder auftretende stechende

Schmerzen bei Muskelkontraktion (Muskelanspannung).

Der Arzt ermittelt nicht nur per Abtasten und Augenschein die Verletzung des

Muskelfaserriss, sondern prüft mittels spezifischer Bewegungstests das Ausmass

der Einschränkung.

Speziell der Widerstandstest, bei dem der Patient den Muskel anspannt während

der Arzt (Orthopäde) einen Gegendruck ausübt, macht die Einschränkung und das

Ausmass der Schmerzen erkenntlich.

Komplikationen

Bei Muskelfaserrissen und Muskelrissen

kommt es – bedingt durch die Ruptur zu inter-, bzw. intramuskulären Blutungen

und somit zur Hämatombildung.

Bei starken Einblutungen bildet sich der Verletzungsbereich nicht (vollständig)

zurück. Bindegewebe wächst in den Bluterguss ein und es entwickelt sich ein

Narbenplatte, die – wie bereits oben beschrieben – nicht so elastisch ist wie

das Muskelgewebe. Somit setzt sich der Muskel aus vielen Bereichen mit

unterschiedlicher Elastizität zusammen: Muskelbereiche, Muskelfasern, die sich

neu gebildet haben und kürzer sind, Narbengewebe, das weniger elastisch ist...

Aus diesem Grund ist die Kontraktionsfähigkeit und die Kraftausübung des Muskels

im Vergleich zum Zeitraum vor der Verletzung erheblich vermindert und auch

anfälliger für neue Verletzungen, insbesondere für erneute Muskelfaserrisse,

Muskelrissen oder Nachblutungen im neu regenerierten Bereich. Unter Umständen

ist der Patient auch nach vollständiger Ausheilung der Erkrankung immer noch

nicht beschwerdefrei.

Meist liegt das am ausgeprägten Narbengewebe oder Verkalkungen im Bereich der

Verletzung, das in seltenen Fällen sogar operativ entfernt werden muss.

Es gibt noch weitere klassische Komplikationen, die nach einem Muskelfaserriss

oder Muskelriss auftreten können. Nachfolgend wird auf zwei klassische

Krankheitsbilder nach einer solchen Erkrankung eingegangen werden.

Es sind diese:

Myositis ossificans: Durch

Schädigung des Muskels infolge von Muskelfaserrissen oder Muskelrissen, starken

Muskelprellungen oder –quetschungen und dadurch hervorgerufene intra- bzw.

intermuskuläre Blutungen, kann es bei unzulänglicher Behandlung oder

beispielsweise bei zu früh einsetzender Massage (siehe oben), zu früh

einsetzendem Training usw. zu einer Kapselbildung der Verletzung kommen.

In der Folge wird die Entzündung chronisch und es kommt zu einer Umwandlung der

Muskulatur und schliesslich zu Kalkeinlagerungen, die unter Umständen langsam

verknöchern. Ähnlich wie bei der Bildung des Narbengewebes entstehen durch die

Verknöcherungen im Muskel Bereiche mit unterschiedlicher Dehnbarkeit und

Kontraktionsfähigkeit.

Die Folge ist eine differierende Kontraktionskraft des Muskels und somit ein

erhöhtes Risiko, dass Verletzungen in diesen Bereichen erneut auftreten. In

Fällen von nachweislichen Verknöcherungen (Röntgenbilddiagnostik) kann unter

Umständen ein operativer Eingriff in Betracht gezogen werden. Die Gefahr durch

die OP weitere Verknöcherungen auszulösen besteht.

Entstehung von Zysten: Zysten

sind durch eine Kapsel abgeschlossene sackartige Geschwülste mit einem flüssigen

Inhalt. Im Bereich von Muskelverletzungen spricht man von einer Zystenbildung,

wenn es um einen nicht absorbierten Bluterguss herum zu einer Kapselbildung

kommt. Im Inneren befindet sich dann das nicht abgebaute Blut des ursprünglichen

Hämatoms. Sollte sich die Zyste störend auswirken, müssen sie gegebenenfalls

operativ entfernt werden. Insbesondere wenn der Bluterguss noch flüssig ist oder

dieses aus reiner Wundflüssigkeit (Serom) besteht, sollte dieses abpunktiert

werden.